7月3日,马克思主义学院教师赴重庆白公馆、渣滓洞、歌乐山革命纪念馆等红色教育基地开展第二日的研学活动,活动以现场教学、情景教学的方式引导老师们深刻把握红岩精神的科学内涵与时代意义,切实提升铸魂育人能力。

清晨,老师们抵达国民党军统特务监狱遗址——白公馆,在狭窄的囚室里,凝视墙壁上革命者刻下的誓言诗篇,感受“矢志不渝”的信念力量。在杨虎城将军及“小萝卜头”等烈士殉难处的现场教学中,老师们深刻体会革命先辈们为了理想和信仰不惜牺牲一切的大无畏精神。何仕元院长还带大家研读了“狱中八条”,并结合新时代要求探讨其现实启示,强调党员教师要加强党性教育和作风建设。

随后,老师们来到渣滓洞监狱旧址。通过图文、实物等展陈,了解许建业、江竹筠等烈士们“身陷囹圄志不移”的铮铮铁骨,感受他们在极端环境中坚守理想、传播火种的伟大品格。研学过程中,老师们积极开展研究讨论、分享感悟,革命历史认知得以深化,党员使命责任愈加清晰,弘扬传统、赓续血脉的自觉性与坚定性显著增强,奋进新时代的精气神得到鼓舞。

下午,老师们在歌乐山革命纪念馆,系统学习重庆抗战时期中共南方局团结各界、共赴国难的革命历史,尤其是50余封绝笔家书,全面展示出了红岩精神的历史内涵。

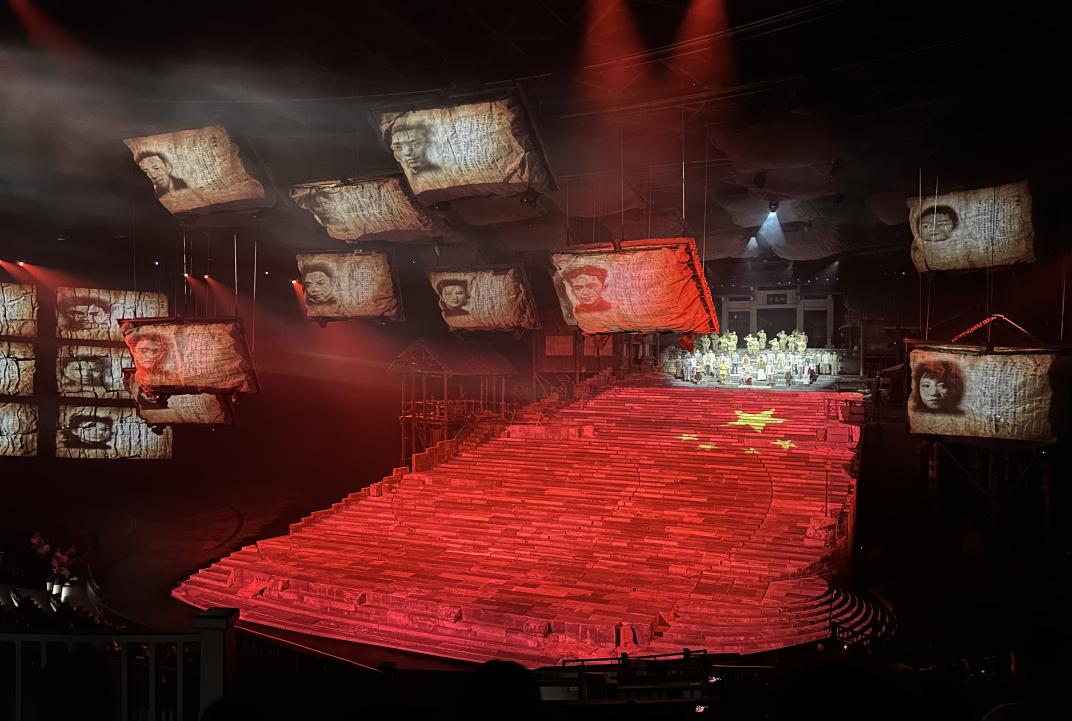

晚上,老师们集体观看大型红色剧《重庆·1949》,沉浸式体验重庆一九四九年十一月三十日前夕革命斗争的残酷性,感悟革命先烈“为有牺牲多壮志”的崇高品格。先烈们“换得神州永太平”的壮烈呐喊,与日间研学内容形成精神共鸣,多名教师潸然泪下。李瑶副院长在观演后强调:“这种情景教学实现了历史与现实的对话,为创新思政课教学形式提供了示范。老师们要善用红色资源,打造有温度、有力量的思政金课。”

今日的研修,将参观学习与现场研讨深度融合。老师们表示,要把学习内容转化为课堂上的育人素材,不断创新思政教学新模式,切实推动红色基因赋能立德树人根本任务。

供稿人:张俊杰

审稿人:李瑶 何仕元